法国巴黎圣母院大火,法国举国悲哀,举世瞩目。朋友圈的大家纷纷祭出旅游中拍摄的圣母院前广场、玫瑰花窗、飞檐拱券、滴水怪兽……好了,不要哭了,那些东西都挺平安的。

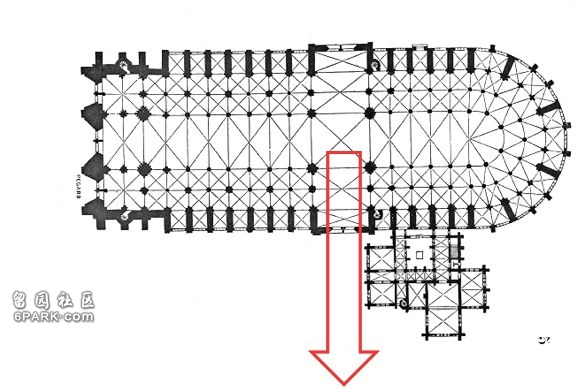

损毁最严重的是尖顶塔(flèche),包括与之相连的木质结构。尖顶塔就是下图十字相交部分上面的小塔。我认识的一位法国国家建筑师发来信息说:木构架全部烧光了,就底下石头的部分还在……

尖顶塔示意图丨wikipedia

有着近九个世纪高龄的巴黎圣母院,尖顶塔毁过不止一次,上一次是法国大革命期间。而这次烧毁的尖顶塔,是1860年修复教堂的时候新增的,有96米高,用了近500吨橡木和250吨铅做成。500吨橡木全部烧光,估计铜、铅之类的金属件也无法幸免。

幸运的是,塔上的16尊青铜雕塑(包括基督的12个圣徒和4个天使)全部幸免于难。

意外幸免的雕像

这些雕塑每个有三米多高,近250公斤重。正好在火灾发生的5天前,圣母院开展对塔顶雕塑的修复工作,为了方便,先把雕塑的头拆下来,再用近100米高的吊装车一一吊下来。

塔上的青铜雕塑丨wikipedia

因为这是雕塑放上去之后150年以来第一次修复,当时受到了法国媒体的广泛关注,谁知5天之后就发生火灾,这一举动成为极具预见性和神秘色彩的保护抢救。

难道,是圣徒和天使的离开,让圣母院失去了保护神吗?

正在拆除雕塑丨lefigaro.fr

可能还真是。

这12位基督圣徒雕塑里,有一位是1860年修复巴黎圣母院的主持建筑师“假装”的。

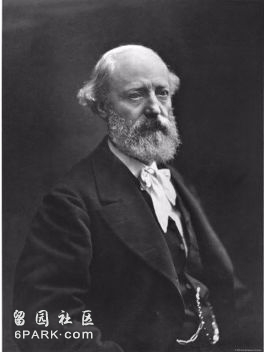

勒-杜克(Eugène Viollet-le-Duc)是法国19世纪最著名的建筑师之一,他是当时法国文化部建筑遗产普查负责人梅里美(即写过《卡门》的著名作家)的朋友,在梅里美的邀请和支持下,他对破败不堪(还被拆除了尖顶塔)的巴黎圣母院进行了修复。他按照自己的美学标准,对很多部分进行了重新设计,包括新的尖顶塔和增设的圣人雕塑。

也许他想和圣人、大教堂一样永生不死,也许他为圣母院倾注了很多精力希望一直守护它,总之,他用自己的面部形象充当圣托马斯的脸藏在了门徒之中。

却没想到,一别永诀。此次雕塑修复的预计周期是到2021年,杜克再回来时,不知作何心情。

上图:勒-杜克;下图:圣托马斯雕塑丨wikipedia

曾经的毁灭与重生

巴黎圣母院始建于12世纪初,最初的保护神就是圣母(Notre Dame)。欧洲的中世纪是宗教的时代,圣母的宗教感召力让人们在几百年间用最大的热情和信仰将财富、文明与艺术的精华贡献给教堂。

随着现代的临近和宗教的没落,圣母不再能够保护圣母院。16世纪前后,“印刷术第一次杀死了建筑”:航海时代的商贸扩张使近代文明脱离了宗教时代的封闭性,逐渐放弃了建筑作为主要载体。至19世纪初,巴黎圣母院已经破败到即将被推倒夷平,以迎接新的时代。这时,雨果又用印刷术拯救了巴黎圣母院,同名小说的成功让全社会第一次用不同的眼光关照这座建筑,修复的工作才得以启动。

勒-杜克修复之前的圣母院模型丨作者拍摄

新的保护神,与其说是勒-杜克,不如说是现代文化遗产观念和遗产运动。

“公共遗产”观念在18世纪之前是不存在的,因此法国大革命期间出现了很多破坏纪念性建筑和贵族阶层建筑的行为。

而以雨果为代表的文化人士,以浪漫主义的观点看待现代时空中这些“人类共同的财富”,提出了应该对它们采取保护的态度,以尊重其中的历史价值和艺术价值——从此,传统建筑物不再是具有使用功能的房子,它们获得了新的关注、地位和存在方式。

法国在1834—1860年之间在几乎全国国土范围内组织实现了历史建筑调查,记录和收集了相关资料并展开了部分修复工作,为一个世纪以后的文化遗产普查工作体系奠定了基础。

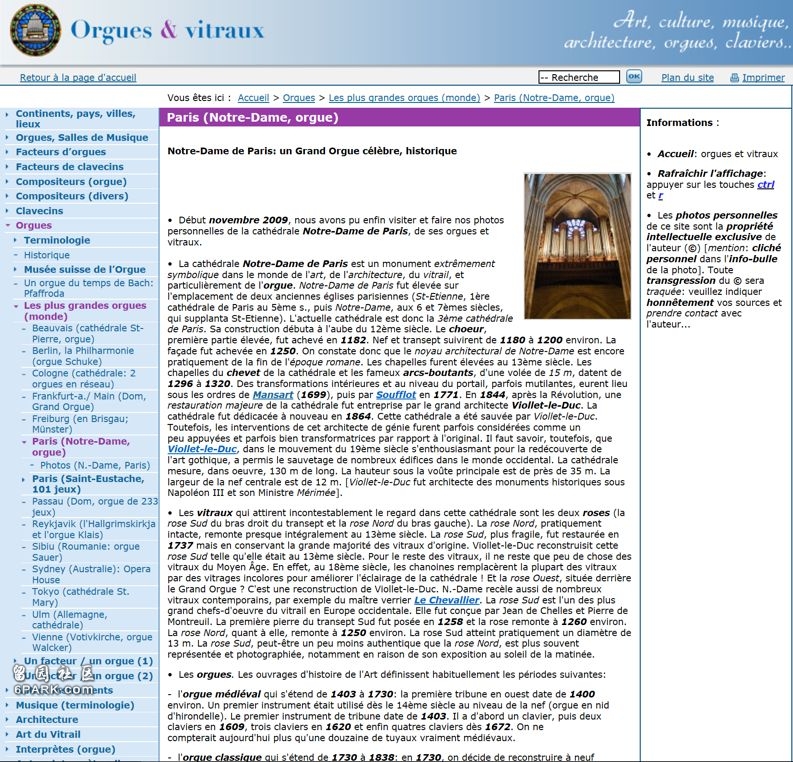

1978年建立的建筑遗产数据库 “梅里美数据库”中,保存了巴黎圣母院自身及其中各种被列为遗产级别的建筑物和家具的信息。

巴黎圣母院里管风琴的遗产数据丨网站截图

同时,法国中央政府及其派出机构保留了重要文化遗产的督察监管权力,并建立“夏约学校”(L'École de Chaillot)作为遗产教育与培训机构。然后就是通过遗产基金会和各种专题性的遗产协会组织为遗产提供支持。同时,一直有新的遗产在被认定。

法国文化部下属建筑遗产中心丨citedelarchitecture.fr

有了这些神器,建成遗产的地位和价值被固化下来,并呈现扩大的趋势。

然而,一把大火就把圣母院又一次推到生死线上。

这次大火之后,文化遗产领域还将面对两个重大问题。

“修旧如旧”还是“修旧于今”?

第一个问题是如何修复物质性的遗产。

我们今天对物质遗产“修旧如旧”的共识来源于《威尼斯宪章》。简单地说,就是在没有依据的情况下,修复不能任意为原遗产增添新的元素。在原建筑上加个新雕像,把它的装饰变个风格?不行。按这种理念做的修复,力图消隐修复者的工作量。

在杜克修复巴黎圣母院的时代并无固化的遗产观念,大家对遗产是什么、具有什么价值、应该怎么保护,并没有共识。杜克最著名的是他的遗产修复理论:“修复一个建筑,不是维修它,也不是修补或重造,而是将它重建为一个前所未有的整体状态” 。这种理念承认时空的变迁和人事的代谢,“修旧于今”, 动态的修复和创作空间得到了保留。他与圣徒雕塑的合体,就是这种“不薄古人爱今人”的勇气的体现。

火灾之后,人们又在一次站在历史的岔路口,面对勒杜克曾经的问题。修旧如旧还是修旧于今?旧是何时之旧,新是哪年之新?遗产的时空二重甚至多重性问题被推向极致。当杜克的圣人雕塑再回大教堂时,站在什么位置才让古人和今人都不尴尬、不负累?

拆卸中的尖顶塔青铜雕像丨lefigaro.fr

3D数字化,是救赎还是死亡?

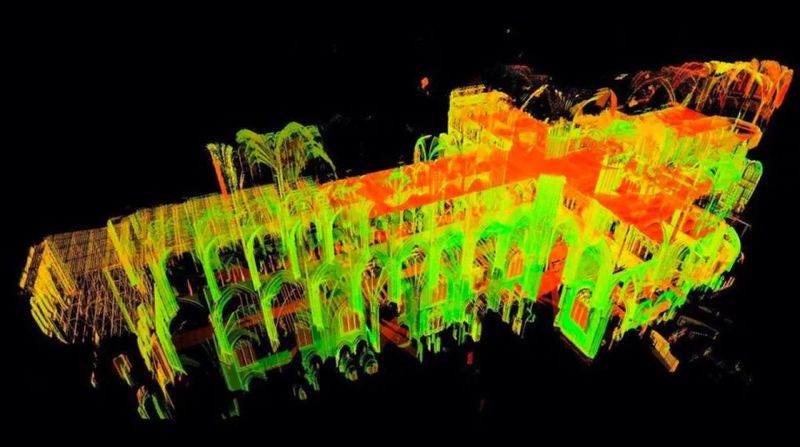

火灾之后,大家问的最多的是,巴黎圣母院是否已经完成了全面的数字化,我们是否需要担心中国大量还未数字化的木质古建筑?还有人说,某基于游戏场景设计的建筑考察建模将为遗产重建提供大量支持。

巴黎圣母院的3D激光扫描结果。制作者ANDREW TALLON丨HTTP://MAPPINGGOTHIC.ORG

巴黎圣母院内部的立体图像,可用红蓝眼镜观看。制作者ANDREW TALLON丨HTTP://MAPPINGGOTHIC.ORG

所以,游戏建模和数字化遗产展示设备将拯救建筑吗,还是杀死建筑?

别忘了,除了哥特式的建筑结构和装饰,巴黎圣母院还是法国文明的空间起点,是巴黎城市的地理开端、法国国家道路的原点;站在巴黎圣母院的钟楼上,可以远望圣米歇尔山的雪白,可以近看蓬皮杜的红黄蓝。

建筑与时空文脉的联系和三维空间感,深深植入在人类的基因里。

站在曾经的尖顶塔上,可以眺望到钟塔

数字化手段保留的对象信息固然重要,但相比之下更重要的是遗产本身塑造时空和人心的主体性,这非实物不能实现。如果把巴黎圣母院比作法国人的家谱,那它是一份八百年间不断手抄记录的羊皮纸卷;抄写出的物质对象是遗产,抄写的仪式本身也是遗产的一部分。可是羊皮卷不耐火,咱们把它在政府做成电子档案吧?这份家谱上世代信息保留得可能更加精确,但大家已经与它的生产过程没有关系了。也就是说,数字化的遗产信息只提供对过去的说明,和当下的时空是脱嵌的。

至于游戏公司在几年前采集到的巴黎圣母院数据,会在修复中有多大的用处,还要看到时如何选取修复原则、是否决定“修旧如旧”。

“建筑是凝固的音乐”是美好,“u盘是凝固的建筑”则是噩梦,因为建成之物体现的是人类与时俱进、不断发展的认知和创造能力,数字化便是对建筑遗产的降维打击。也许按照《三体》的说法,只有主动降维才能求取生存。也许从某种意义上讲,永生就是已死。

巴黎圣母院的下一个保护神,在哪里?

也许是一种新的与日常生活相关的遗产观念,不求永生,但求常青。

巴黎圣母院的雕塑丨citedelarchitecture.fr